受験勉強では、「自己分析」が大事と言われていますが、なぜなのでしょうか? そして、具体的には、どのようにしたらよいのでしょうか? 自己分析をするためには「記録がつけてある」と便利です。

そこで今回は、受験勉強用のノートに、どんな風に記録を残しておくと次につながる効果的な学習ができるのか、どんな風にノートを活用して自己分析をするのかを、野竿先生に伺いました。数学を例に、過去問演習を行う際の、野竿流の赤本ノートの活用術を紹介します。

ふりかえること、それは次に進むための大きな第一歩

――Q1.受験勉強をする際、「自己分析」が大切と言われています。それはなぜでしょうか?

野竿 受験勉強に限らず、基本的に「現象」には、少なからず何かしらの理由があります。「どうして解けなかったのか?」「どうしてこんなことに気づけなかったのか?」「どうしてこういうミスをするのか?」などなど…。それらには、必ず理由があります。そして、ミスは自分だけのものであり、ミスに対する対処法も自分だけのものなんです。

上手くいかなかったことの理由をできるだけ明確にし、「どうすればよかったのか?」「どうするべきだったのか?」と自己分析をし、次なる課題に立ち向かう準備をする。他人がその人の経験や価値観をもとに対処法に関するヒントをくれることもあるでしょうが、最終的には自分自身で色々と試行錯誤しながら突破口を見つけて、一つ一つ乗り越えていくのが最良の結果への近道だと私は思います。そのためにふりかえり、理由を明確にし、自己分析をするのです。ノートなどに記録をつけておけば、ふりかえりに役立ちます。

言い訳ができれば、改善点が見える

――Q2.「ふりかえり」って、具体的には、どうしたらよいのでしょうか?

野竿 まずは、自分ができていないことや、どこでどういうミスをするのかを明確にしましょう。そして、そのできないことやミスに対して、何でもいいので “言い訳” を考えてみましょう。言い訳を考えると、同時に「こうすればよかったな~」という対処法や課題が見えてくることが結構あります。

たとえば、こんな感じです。

→言い訳 「そもそもこんな解法知らない」 →対処法 「繰り返し復習して覚えておこう」

→言い訳 「公式ですぐに求められたのに、遠回りなことをやってしまった」 →課題 「こういうときにこの公式が役立つんだ、ということを再検討しておかなきゃいけないな~」

→言い訳 「方針は完璧だったのに連立方程式で計算ミスをしている」 →課題 「検算をしておけばよかったな~」 |

「言い訳ができる」=「ダメなことを認めてどうすればいいのか見えている」と言えます。さまざまな角度から、自分なりの”言い訳”を考えて、そこから対処法を洗い出してみましょう。

過去問は研究材料

――Q3.過去問と同じ問題が出る可能性は低いと思いますが、それでも過去問を解いておくべきですか?

そして、過去問はどのように活用するべきですか?

野竿 過去問は、制限時間や問題数、出題形式(選択式/マーク式・記述式)、大問ごとの配点などの見た目でわかる基本情報が確認できて、問題の特徴や難易、どの程度の知識や計算力が必要になるかなど、解いてみて感じ取れる情報も得ることができます。

そして、それらをきちんと自己分析して、何がどの程度必要で、今現在で何が足りていないのかを把握し、合格するために今後何をするべきか、対策を練ることができます。

赤本には、受験生にとって必要な様々な情報やデータ、各問題についてきちんと自己分析できるように、【解答(例)】に加えて解答に必要な【発想】や詳しい【解説】【講評】などが使いやすくまとめられています。(※編集部注:大学によって、赤本の収載コンテンツは異なります)

単に問題を解いて丸つけをするだけでなく、その1問から得られる様々なエッセンスを丁寧に抽出し、分析し、課題を見つけて一つずつ確実に解決していくことで、試験日までの、決して長くない、とても貴重な準備期間を有効活用できるでしょう。その際「赤本ノート」はとても良いアイテムになるでしょう。

「赤本ノート」で「マイ・ベスト解法集」をつくる

――Q4.「赤本ノート」を、どのように使えば、より効果的で質の高い過去問研究ができますか?

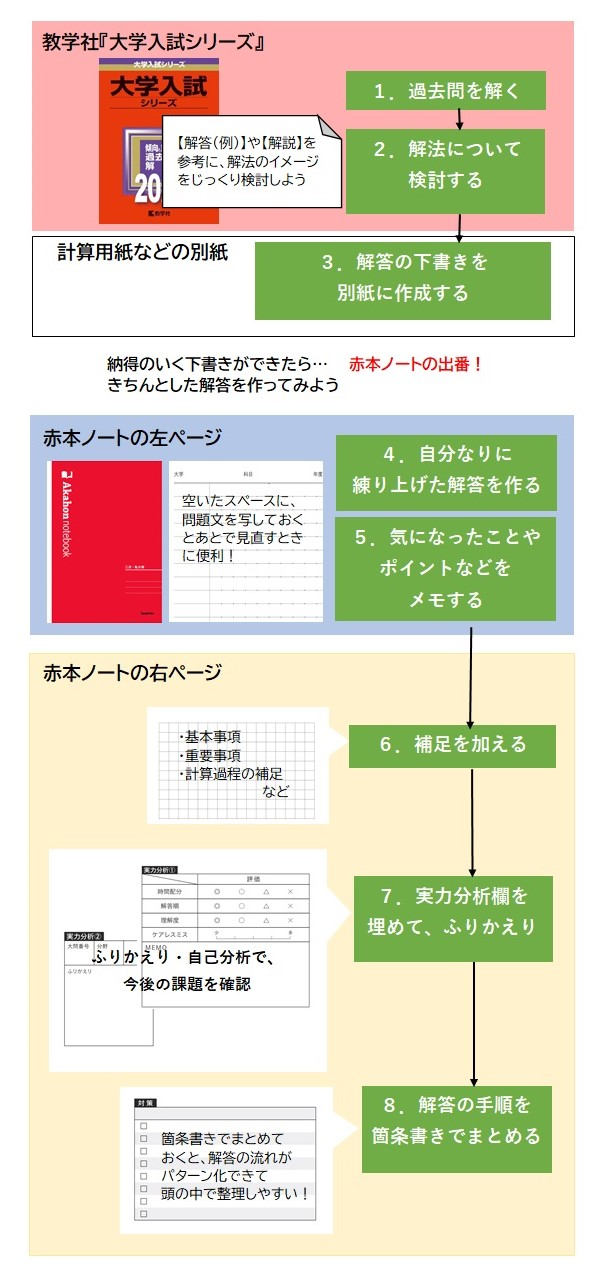

野竿 野竿流の「赤本ノート」の使い方は、過去問を題材にして、数学の解法をまとめていくというものです。

まず、赤本に載っている過去問を、計算用紙などの別紙に解いてみましょう。そして、解法について検討していきます。自力で解ける問題もあれば、解けない問題もあるでしょうが、出来不出来に関わらず、赤本の【解答(例)】や【解説】などを精読し、解法についてじっくり再検討し、解法のイメージを作り上げていきましょう。

少し手順が多いですが、一つ一つの問題に対してこのように解答をまとめ、分析し、課題や目標を明確にすることによって、より効果的で質の高い過去問研究ができます。

入試問題は、各大学が受験生に求める実力レベルを試すものです。「このレベルの問題がきちんと解ける学力を身につけて入学せよ!」というメッセージが込められているといってよいでしょう。合格レベルに辿り着くのは決して楽ではないと思いますが、できる限りの対策を十分に講じて栄冠をつかんで下さい!

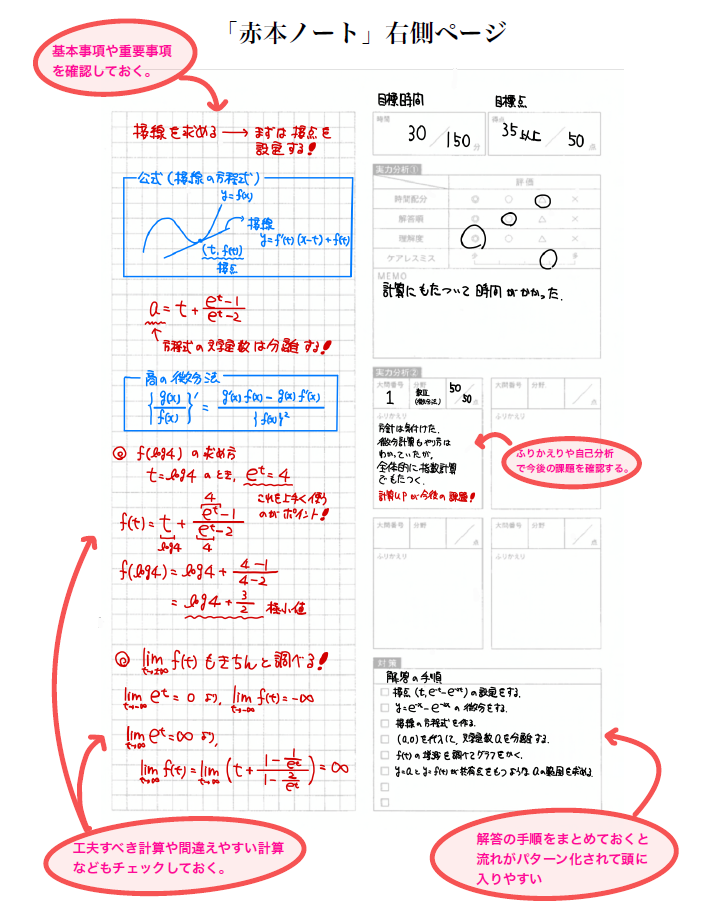

野竿流赤本ノートの使用例のフローチャートと、サンプルを作ってみましたので、参考にしてみて下さい。

野竿流使用例:手順のフローチャート

野竿流:赤本ノート使用例

野竿陽司

河合塾では、数学科講師として、福岡校・北九州校にて、九大理系数学、ハイパー東大理類数学などのトップレベル層の授業を中心に担当。毎年11月に行われる九大入試オープン模試の作成チーフや、全国で使用される河合塾の主要テキストの作成チーフなども務める。

関連商品

|

関連ページ