まとまった勉強時間が取りやすい夏休み。「後回しにしていた地理だけど、ぼちぼち過去問を1セット解いてみようかな」なんて方もいるかと思います。問題演習の際、どこに目を付け、解答の手がかりにすればよいのでしょうか? 連載「共通テスト地理対策の圧倒的重要観点」第2回。中土居先生の模試作題経験もふまえた説明は必見です!

めちゃめちゃ暑い日が続きますが、元気に勉強していますか? 夏休みはまとまった勉強時間を取りやすく、飛躍の大チャンスですね!

さて、 今回も、まずは例題を取り上げてその解説を書いていきます。そして、問題演習時の着眼点やアプローチの仕方、学習の仕方のポイントについて掘り下げて説明します。今後皆さんが様々な問題を解くにあたっての重要な視点であり、共通テスト地理の得点に直結するものばかりなので、楽しんで学んでください!

では早速、次の問題を1分で解いてみましょう。

|

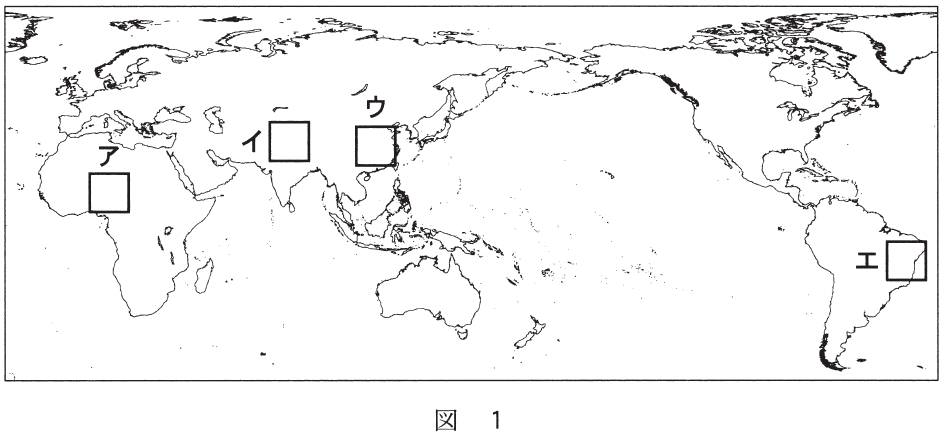

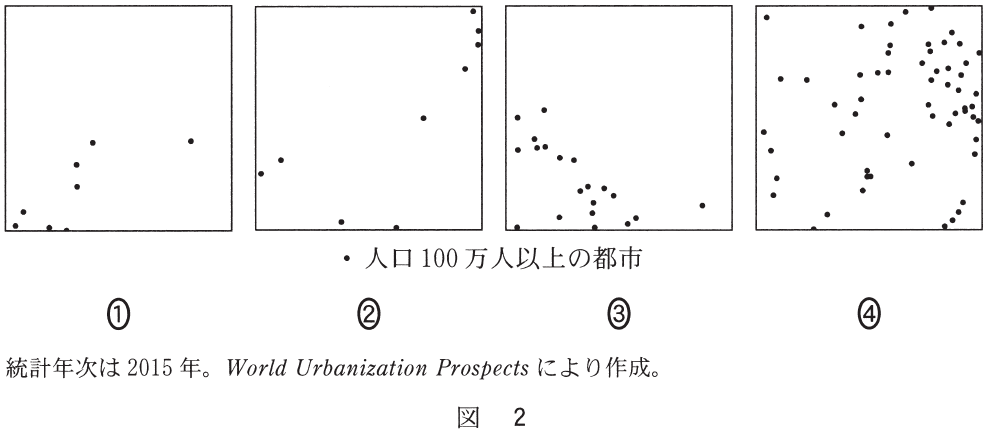

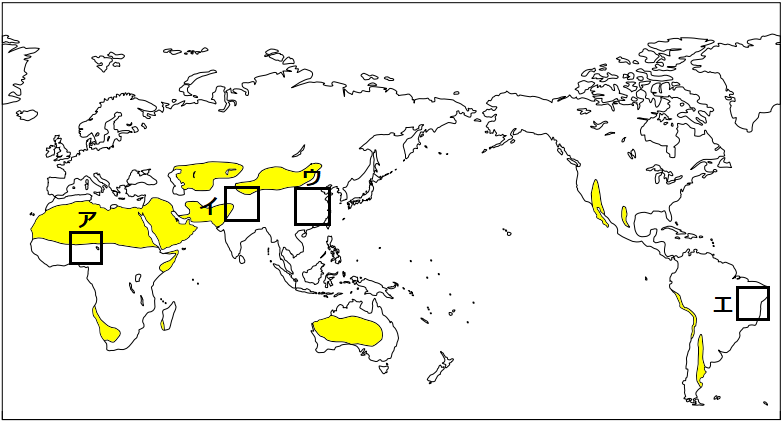

◆問題◆ 都市は、社会・経済的条件だけでなく、様々な自然条件のもとで立地している。下の図2中の①~④は、図1中のア~エのいずれかの範囲における人口100万人以上の都市の分布を示したものである。イに該当するものを、図2中の①~④のうちから一つ選べ。

〔2021年度本試(第1日程)地理B 第3問 問1〕 |

| ◆ 解答プロセス ◆ |

本問では、世界のいくつかの地域における都市(人口)の分布についての理解が問われています。都市や人口は人文地理に含まれますが、第1回(後編)で解説した通り、その背景には自然地理の要素も関わっています。

解法 読解+知識理解

1.資料中の「顕著な違い」に注目する

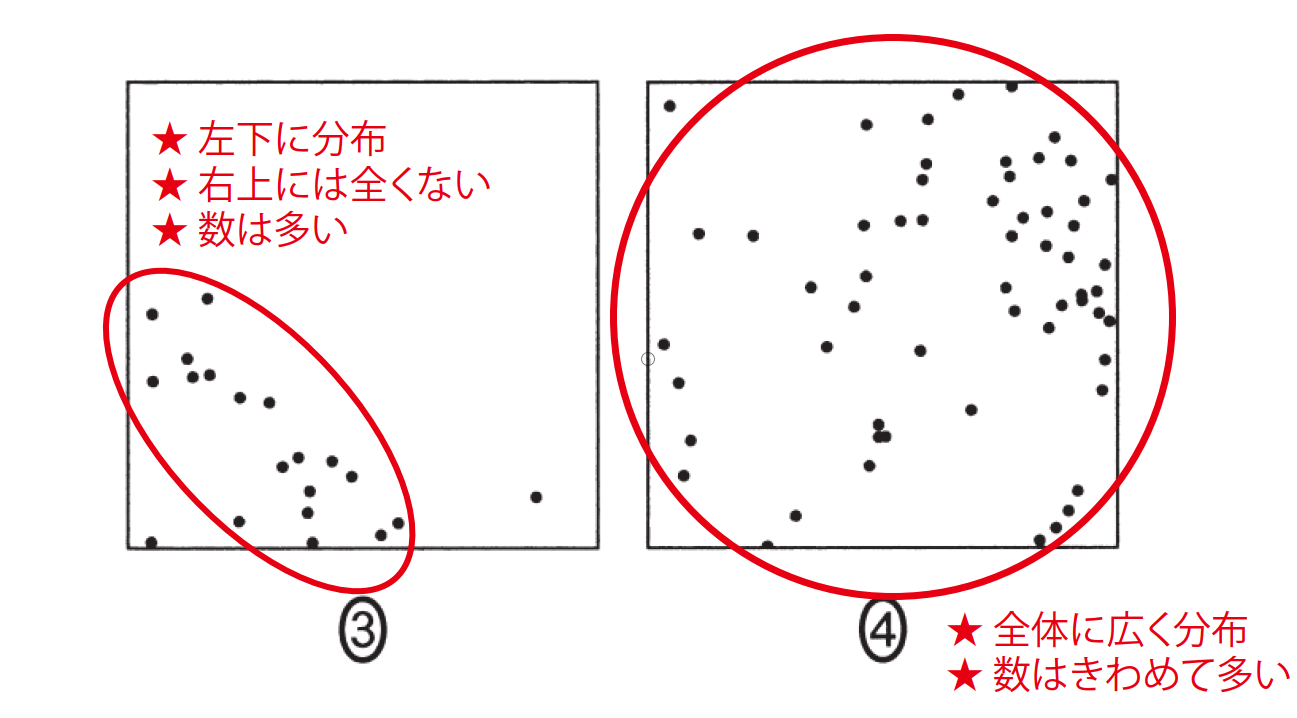

・図2中の選択肢①~④のそれぞれの特徴(他との違い)を比べてみよう!

|

|

2.その違いが何と関わるのかを考える

・問題文の冒頭に注目してみよう!

→「都市は、社会・経済的条件だけでなく、様々な自然条件のもとで立地している」から、本問の思考のカギは「自然条件」(=地形や気候)だと気づけると◎!

人間の居住地域(エクメーネ)は自然条件が良い場所に多く、乾燥限界、寒冷限界、高距限界を超えるような自然条件が過酷な場所は非居住地域(アネクメーネ)となる。

| ▲主な新期造山帯の分布 |

| ▲主なBW(砂漠気候)の分布 |

|

▲人口密度の高低 『共通テスト スマート対策 地理B[3訂版]』より |

上の図からわかるように、高所や砂漠地帯など自然環境が過酷な範囲は人口密度が低い。これらの自然環境に関する知識理解をベースとして総合的に考えると……

|

ア=① 北部にサハラ砂漠(BW)が広がるため、人口100万人以上の都市(以下、大都市)は皆無であり、都市はギニア湾に近い湿潤地域に分布すると考えられる。 |

|

イ=③ 北東部には新期造山帯に属し標高がきわめて高いヒマラヤ山脈やチベット高原の他、タクラマカン砂漠(BW)が含まれるため大都市は皆無であり、都市はヒマラヤ山脈の南側に広がるヒンドスタン平原(ガンジス川流域の沖積平野でインド有数の稲作地帯=人口稠密地帯)に多いと考えられる。また、インドの総人口(約13億人)を考慮すると、大都市の数自体が比較的多いと考えられる。 |

|

ウ=④ 大半が中国東部の温暖湿潤地域にあたり、黄河や長江流域の平野部を含む上、中国の総人口(約14億人)を考慮すると、大都市の数がきわめて多いと考えられる。 |

|

エ=② ブラジル南東部のブラジル高原から沿岸部にかけての範囲で、自然環境だけでなく歴史的にヨーロッパ人による植民活動が沿岸部を中心に進められたことなども影響し、大都市は沿岸部に多いと考えられる。 |

➡正解:③

「顕著な違い」に注目せよ! |

顕著な違いとは、他のデータと比べて明らかに数値が高い/低い、多い/少ない、ある/ないなど、そこだけにみられる特徴のことです。

僕は普段、模試などの問題を作ることがありますが、その際には出題のテーマや問い方、難易度、生徒にとっての教育上・受験対策上の意味や意義などを考えています。そのうち問い方や難易度については、あまりにデータに差がないと判定不能となってしまうので、例えば国名判定問題であれば、ある程度差があり各国の特徴が表れるものを選びます。

つまり、各問題中の顕著な違いというのは、受験生が問題を考察するにあたって注目してほしいと出題者が考えているポイントであるわけです。些細な違いに固執して変な結論に至ってしまうケースをよく目にしますが、そこまで細かい違いを判定根拠とするような問題はセンター試験や共通テストでは皆無と言ってよいでしょう。したがって、まずは問題中の顕著な違いを見つけることが解答のカギになります。

問いの本質は教科書レベル! |

顕著な違いを見つけたら、その違い(特徴)が何に由来するのか、何と関係しているのか、自分がもっている知識理解と結びつけていきましょう。例えば、各国の都市人口率の違いであれば、各国の経済水準(発展の程度)や産業構成と直結しているはずですよね。そうすると「都市人口率が高いA国は先進国で、低いC国はアフリカの発展途上国だ!」というふうに根拠をもって判定できます。はっきり言って、このプロセスを正確に遂行できるかどうかが入試地理の得点を左右する最も重要なポイントです。第1回(前編)で強調した通り「説明文や図表の特徴を適切に読み取るとともに、確固たる知識理解と結びつけて解く」ことが目標です。

ただ、このプロセスは、このような簡潔な説明を読んだだけで即座に実行できるほど簡単なことではありません。上の都市人口率のような、基礎的かつ定番の統計であれば、比較的すぐに得点できるようになりますが、昨今の入試では斬新かつ前衛的、受験生にとって初見となる統計や切り口、トリッキーな資料が幾度となく出題されています。

しかし! 仮に初見の統計や、どれだけトリッキーで斬新な問題であっても、結局問われている本質的な内容は「教科書準拠の基本的な知識理解」です。そこから逸脱した内容が全国統一の入試問題で問われるわけがありません。なお、本問の解答に必要な基本の知識理解とは、新期造山帯の範囲、BW(砂漠気候)の範囲、中国やインドの人口規模、都市の立地条件として沖積平野や大陸沿岸部が優れていること、などです。いずれも特別に細かい知識理解を要求しているものではなく、まずは教科書レベルの知識理解の充実が求められるのです。

名前よりも位置が大事! |

ところで、地理の学習や入試には当然ながら多くの地名が登場します。上の解答プロセス中でもヒンドスタン平原やタクラマカン砂漠などの「名称」を挙げました。しかし、メカニズムの理解が重視されるようになった近年のセンター試験や共通テストでは、直接的な知識として地名はほとんど問われません。したがって、そうした具体的名称よりも「その位置に大河川が流れ、沖積平野が広がっている」というような、実際の地形の様子を重視して勉強しましょう!

ただし、近年の試験でも主要な都市の名称は問いの前提として求められています。

|

|

<近年出題された都市名の例>

・2019年度本試験 ヴァラナシ(ベナレス)、チョンチン(重慶)、ヤンゴン、リヴァプール ・2017年度本試験 デトロイト、バンコク、ロッテルダム(ユーロポート) ・2016年度本試験 ターチン(大慶)、ニース、パナマシティ、モントリオール

※地図はなく、名称だけでその特徴が問われた。

|

|

今後、地理の勉強の過程で出てくる主要国の首都や人口1位都市、特殊機能が顕著な都市などは、必ず地図上の位置と合わせて名称を少しずつ覚えていきましょう。

実は過去問に類題あり |

共通テストでは、初見の問題が多いとはいえ、センター試験を含めた過去問との類題もやはり少なくありません。今回取り上げた問題も、センター試験の過去問の類題といえます。

|

|

<過去の類題>

|

|

単元ごとの演習が知識理解の定着に役立つことは第1回(後編)で述べた通りですが、「適切な思考プロセス」を身に付けるためにも、過去問演習は大いに役立ちます。まとまった勉強時間が取りやすい夏休みを利用して、積極的に過去問演習に取り組みましょう!

|

|

★ 第2回のまとめ ★ |

|

||

| ■ 問題考察のポイント | ||||

| ①「顕著な違い」に注目しよう | ||||

| ②「違い」の由来を考えよう | ||||

| ・問いの本質は教科書の範囲内! | ||||

| ・問題文冒頭の記述もヒント。 | ||||

| ※第3回で詳説。 | ||||

| ③人文地理の出題でも自然地理の視点を | ||||

|

■ 学習の仕方のポイント |

||||

| ①問題は1問1分で解く | ||||

| ・常に本番を想定し、時間を意識しよう。 | ||||

| ②自然地理の知識理解を重視しよう | ||||

| ・新期造山帯とBWの分布は最優先! | ||||

| ※他にCs(地中海性気候)も頻出! | ||||

| ・地図上の「キワ」や「目印」を意識しよう。 | ||||

| ③地名は名前よりも位置を重視しよう | ||||

| ④良質な過去問でたくさん演習しよう | ||||

| ・類題を経験則的に判定できることも重要。 | ||||

次回(第3回)も、例題を取り上げつつ問題への具体的なアプローチ方法を解説します。今回同様、得点に直結するポイントを紹介しますので、期待してください!

中土居 宏樹(なかどい・ひろき)

現在、河合塾では広島や大阪、京都など西日本各地の校舎に出講し、共通テスト対策から東大対策まで幅広く地理の授業を担当。全国模試や塾教材の作成にも関わる。趣味である入試問題研究や海外旅行の経験を存分にいかした熱く勢いのある授業が人気で、講習会では定員締切を出す。いかに生徒が地理を好きになってくれるか、そして本番で結果を出せるかを追求しながら、日々の授業を楽しんでいる。

過去の記事はこちら

第3回はこちら