過去問はうまく活用すると、飛躍的に学力が向上します。ただし、漫然と問題を解くだけではその効果は見込めません。そこで、多くの受験生を志望校合格に導いてきた玉置先生に、過去問の効果的な活用法を伺いました。

玉置 全人(たまおき・まさと)

河合塾英語科講師。東大や医学部などの難関大クラスを数多く担当。模試やテキストの作成を歴任するなど、押しも押されもせぬ河合塾のトップ講師である。生徒のやる気を高める情熱あふれる授業は他教科の勉強法や人生論にまでおよび、数多くの熱狂的ファンを生んできた。近年は映像講座の河合塾マナビスにも出講している。

著書に、英文読解のバイブルとしてロングセラーになっている『英文読解の透視図』(研究社、共著)や『スピード検索 文法・語法ナビ English Tool Box』『English Tool Box文法・語法トレーニングブック』『English Tool Box 語法マスター超重要語1500』(以上、アルク)などがある。

受験生は赤本の活用法を知らない

「赤本」の愛称で知られているあの本、もう皆さん、受験生ならだれでも知っているあの赤い本です。なんですが、残念ながら受験生の皆さんが有効な利用の仕方を間違えているのではないか、あるいは知らないのではないか、と思うことがよくあります。

一番まずいのは、受験が近づいたら、過去問対策と称して、漫然と問題を解いて、解答を合わせて、やれできたの、できないの、と一喜一憂することです。赤本を最大限に活用するには、どの時点で、どうやって、赤本を使って学習するか、もっと用意周到な計画に基づいて学習を進めていく必要があるのです。

そこで、今回は赤本の完璧な活用法を紹介してみます。

STEP 0 準備篇

まず最初に「赤本を活用するために準備すること」を確認します。

【準備篇その1】赤本を入手する

自分が第1志望に考えている大学から受験する可能性がある大学に至るまで、複数の大学の入試問題の傾向を精確に把握する必要あります。そのために、少なくとも夏休み前には受験予定大学の赤本を入手します※。

※志望校の赤本がまだ発売になっていない、あるいは収載されている年数が少ない、といった場合は、前年度以前の赤本を、高校で借り出す、amazonで入手するなど、いろいろ考えてください。

【準備篇その2】過去問用のノートを用意する

これは当たり前のことなのですが、実はできていません。大学別(学部によって問題が違う場合には学部別)、そして教科別にノートを作り、問題の解答・自己採点・自己添削は当然として、問題解答時の留意点なども書き込み、直前期に復習できるようにしておきます。

【準備篇その3】4年前の問題を解答時間を無視して解く

こと英語に関しては入試直前期に時間配分を含めて練習する必要があります。直前期に練習する問題が不足するのは、致命的です。ですから、入試直前期まで少なくとも過去問3年分は解答せずにとっておきます。ただし、最近3年間で出題傾向が変わったり、新傾向問題が出題されたりということも当然ありますから、問題分析は徹底的に行ってください。

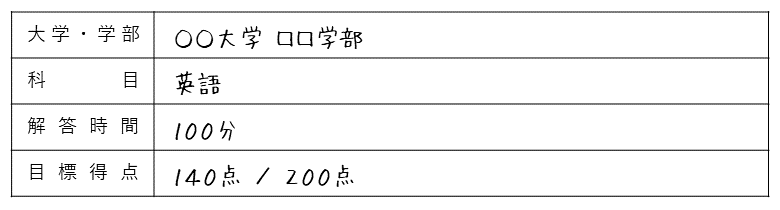

【準備篇その4】教科別の目標得点を決める

その大学の英語の合格最低点、それが公表されていない場合には全教科合計の合格最低点を確かめ、英語では何点とればよいのかを確認します。たとえばあなたが数学がすこぶる得意であれば、英語の得点は相対的に低くても構わないはずです。その逆であれば、大いに英語で得点を積み上げるべきですね。要するに、全教科にわたる戦略を立てて、各教科で目標得点を決めてください。

STEP 1 分析篇

いよいよ問題を解いて分析作業に進みます。まず4年前の問題を1年分だけ、その時点での実力をあらん限り発揮して解いてください。その際、解答時間は気にせず、できる限り時間を掛けてじっくり問題を解きます。すべて解けたら、赤本の解説を熟読して自己採点・自己添削します。最近3年分の問題も、問題分析には必要になります。4年前の問題と合わせて、以下の視点の分析に利用してください。

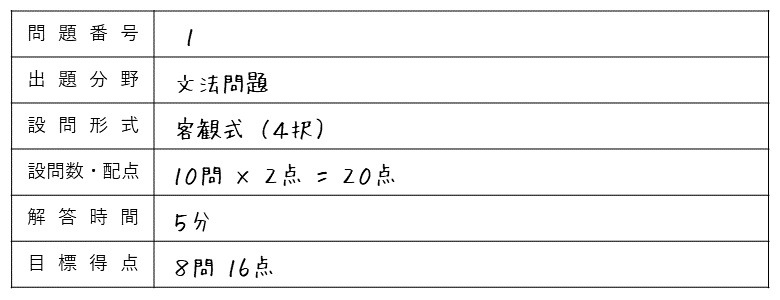

【分析篇その1】出題分野

最初に出題分野の構成を確認します。この分野分析が、後で見る【対策篇】でどの分野を学習・対策するかに関わりますので、丁寧に見てください。

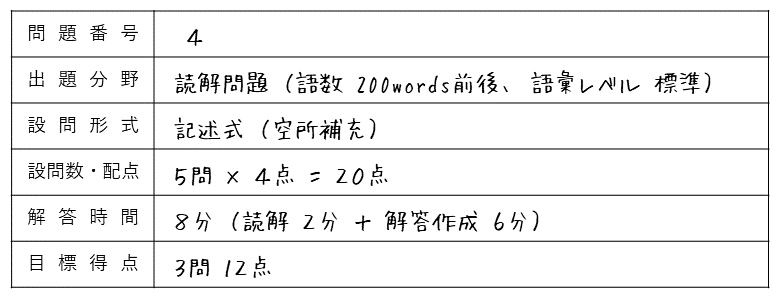

- ①読解系

- いわゆる長文問題です。ただし、やや短めの英文で、空所補充だけの問題も含めてください。要するに、設問に文法問題や語彙問題が含まれているとしても、文章を読解しないと解けない問題はすべてここに含めます。

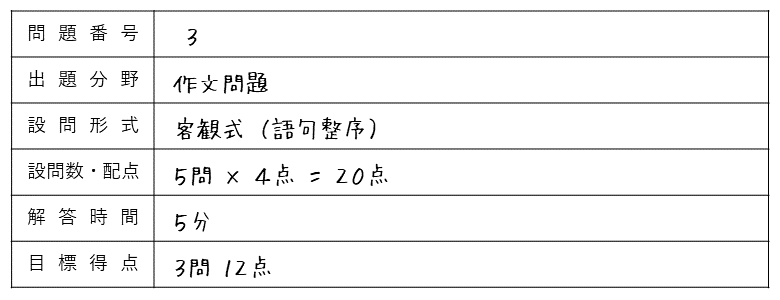

- ②作文系

- 和文英訳は当然として、近年、流行りの自由英作文もここに入れます。私立大学などで出題されている語句整序問題も、文法問題ではなく作文問題だと考えてここに分類します。

- ③文法系

- 空所に適語を選ぶ4択問題や、2文が同じ意味になるようにする連立完成問題が代表的ですが、文法・語法の知識が必要な問題であれば、すべてここに入れます。意外に国公立大学の二次試験でも、文法中心の問題が出題されることもあります。よく見極めてください。

- ④その他

- 単語や成句の意味や形を問う語彙問題、発音・アクセント問題など、①~③に含めることができない問題です。

【分析篇その2】設問形式・設問数

次は設問形式です。一般的に①②は記述式が多く、③④は客観式(選択式)が多いのは容易に見て取れますが、もっと細かく見てください。客観式であれば、4択問題なのか、連立完成問題なのか、選択空所補充問題なのかなど、設問形式を分けてください。記述式問題の場合は、とりわけ長文読解問題の中で、詳細に設問を分析する必要があります。下線部和訳・説明問題はほぼ記述式でしょうが、内容一致問題・同意文選択問題などは客観式になります。また一見、長文読解に見える問題でも、問われている内容が実は文法・語法問題だったり、熟語問題だったり、あるいは語句整序問題だったりということもありますから、赤本の解説も手がかりにして、よく見極めることが大切です。

さらに、設問数はどうでしょうか? ③④は設問数が多く、①②は少ないでしょうが、客観式中心ですと、①②も結構な設問数になるはずです。

【分析篇その3】配点比率

今度は配点ウェイトを確認します。大学によっては、大問ごとに配点を公表している大学もありますが、そうでない大学は推測するしかありません。ヒントになるのは2020年度まで実施されていたセンター試験の配点ウェイトです。文法系はほぼ2点でしたが、読解系は1問が4、5点、大部分が6点でしたから、出題分野の大問数および解答数に比べて読解系ははるかに配点ウェイトが高いことになります。これが、記述式の下線部和訳や説明問題となれば、1問が10点、20点さらには30点もあり得ることになります。

大まかに言って、私立大学で客観式が中心であっても、読解系の問題が最低で50%以上、国公立ですと低く見積もっても60%は占めると思われます。したがって、【準備篇その4】で確認した目標得点という観点からすると、【分析篇その1】の出題分野よりも、そして【分析篇その2】の設問形式・設問数よりも、この項の配点比率が重要になってきます。

【分析篇その4】解答時間

さらに今度は、【分析篇その1~3】の観点と解答時間との関係を検討します。たとえばA大学の倍の分量がB大学で出題されていたとしても、解答時間も倍なら、同じ速度で解答作業を行えばよいことになります。さらに記述式中心なら、設問の数は少ないですから1問1問に時間をじっくり掛けて解かなくてはならない、ないしは掛けることもできるでしょうが、客観式だとすると矢のような速度で速読速解が要求されることになります。要するに、大学によって、さらに設問形式によって、驚くほど解答速度が違うということを、問題を解く中で感じ取ってください。

【分析篇その5】設問主旨

「設問主旨」と仮にしてみましたが、要するに設問の意図を見抜くということです。これはとりわけ記述問題、それも説明問題にとって大切で、赤本の解説が最も威力を発揮する点にもなります。その中で特徴的な設問を3つだけ取り上げます。

- ①「…が指すものを説明せよ」

- いわゆる承前語句を説明する問題で、小学生の「こくご」以来、お馴染みですから、問題の難易度はあるにせよ、解答作業として何をしたらよいかすぐにわかる問題のはずです。

- ②「…の理由を説明せよ」

- これも理解しやすい設問です。「理由」の箇所が「目的」「手段」さらには「条件」となっていたり、さらに「なぜ…」「どうして…」になっていたりすることもありますが、これらの設問に答えることもこれまた小学生から身についていて、どうやって英文を読み、どう答えればよいか、ある程度、容易にわかる設問です。

- ③「…はどういうことか、説明せよ」

- 何を答えたらよいかわかりにくい設問の筆頭ではないでしょうか? 要するに、本文の文脈に即して問われている箇所を言い換えて説明していくということが必要になります。

これ以外にも様々な問題文の形式がありますが、これらがある程度、大学によって決まっています(理由は、また別の機会に)。中には特殊な意図を持った問題形式というものもあります。これを過去問に中に探り出し、設問の主旨を整理して、本番に備えると同時に、次で見る【対策篇】に生かします。

【分析篇その6】制限字数

これは主に記述式の説明問題に関わりますが、これまた赤本が威力を発揮する点になります。制限字数のある問題が出題されているならまずはその問題を確認してください。同じ問いでも100字なのか30字なのかで、難易度も解答時間を変わってきます。やっかいなのは制限字数がない問題です。解答を作成して解答例を見てみたら、自分の解答より大幅に長いとか、逆にものすごく短かった、という経験をしたことがないでしょうか? 実は赤本の解説者は解答用紙を見て、解答を作成しています。赤本の解答の長さからその大学が要求している解答の長さを想定できるのです。これまた不思議なことにある程度、大学で決まっています。設問主旨と同じく、本番で十分対応できるようにしておく必要があります。

【分析篇その7】語彙レベル

正直言って、英語力の7割は語彙力で決まります。このことは強調してもしすぎることはありません。長文問題ばかりではなくて、設問の選択肢にも、文法問題にも、大学によって語彙レベルに差があり、それが問題の難易度に直結します。そこで、長文問題の英文を基準にして、語彙レベルをチェックします。チェックと言っても実に簡単なことです。英文10行にどれだけ知らない語があるかを見るだけです。単語帳に載っている語彙を前提に、特殊な専門用語を除いて、未知の語、知っていてもすぐに意味がとれない語があるかないかを確認します。残念ながら、未知の語が3語以上あったら、もうその英文は読めないことは、証明されている常識です。とすれば、自分の受ける大学の英文を読んでみて、もしそのレベルしか自分の語彙力がないのであれば、その大学の過去問対策を行うことはまったく意味がありません。練習してよい段階にないうちに問題を解くことは、資源の無駄遣いというばかりではなく、語彙力がないことを読解力がないこととはき違えるという過ちを犯す有害無益の作業となります。語彙レベルのチェックこそ赤本による最大の対策だと肝に銘じてください。

【分析篇その8】語数

文法問題なども含めて問題全体の語数を検討してみてもよいですが、そこまでやらずとも、長文読解問題の語数を数えてください。最近の英語問題はますます長文化していますので、500 wordsは当たり前、800 wordsから1,000 wordsに至る問題も少なくありません。はっきり言って、今まで見てきた配点比率・問題の難易度・解答時間の配分・語彙の難易度といった視点から言っても、長文の速読こそが合否を分けることは明らかです。大まかにいって、どの大学のどの程度の難易度の英文であれ、1分間に100 wordsの速さで読むことが要求されます。たとえば300 wordsなら3分で読めなければなりません。ここで誤解しないように。問題を解く作業は入れずにです。【分析篇その4】で確認した解答時間にも左右されますが、極端に言えば、3分で読んで、30分掛けて問題を解く、この感覚を身につけていくことが必要です。問題を解くのに時間を掛ける、これを絶対に忘れないでください。そしてこれが、【対策篇】の内容に直結します。

【分析篇その9】目標得点

最後に、以上の分析に目標得点の観点を織り込んでください。分量が多く、とてもじっくり解く時間がない、あるいは設問が特殊で難しく、解答字数も多い、さらに英文も長く、語彙の難度も高いといった大学の場合、その科目の平均点がかなり低いということもあります。逆もまたしかりで、余裕で解くことができると思っていると、合格最低点がものすごく高いこともあります。自分が必要としている得点に至るために、どの程度の速読力と解答速度と解答の精度が必要なのか、夏休みの段階までに到達目標を決めましょう。

【分析篇その10】まとめ

すべての分析を終えたら、それを踏まえ、夏休みの時点で、どの出題分野・設問形式が、それぞれどの程度得点でき、全体で大まかにいって、総得点がどれほどとれるかを、確認します。そこから目標得点との得点差がどれほどになるかを確認し、最後に大学別(さらに学部別)に攻略法を確定します。本番でどの設問にどれくらいの時間を掛け、どのくらいの速度で英文が読めれば、効率よく最大の得点を取ることができるか、そのためには、これからどの問題分野・設問形式を、どの長さの英文をどれくらいの速さで読んで解く学習を積み重ねていけばよいか、そして語彙レベルをどの程度まで引き上げればよいかを詳細に確定してください。

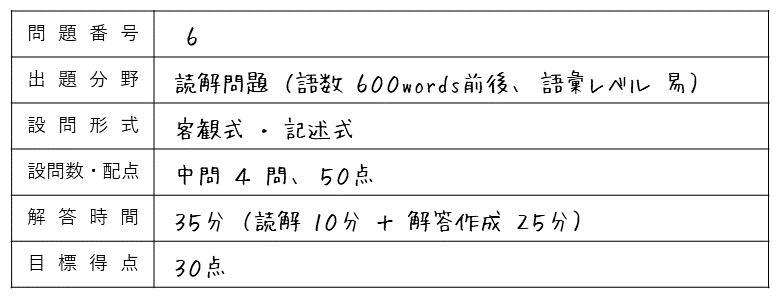

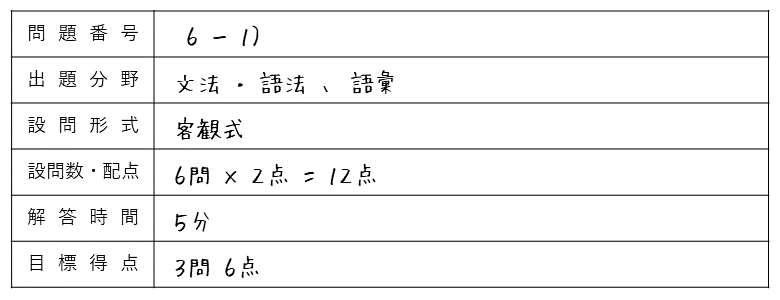

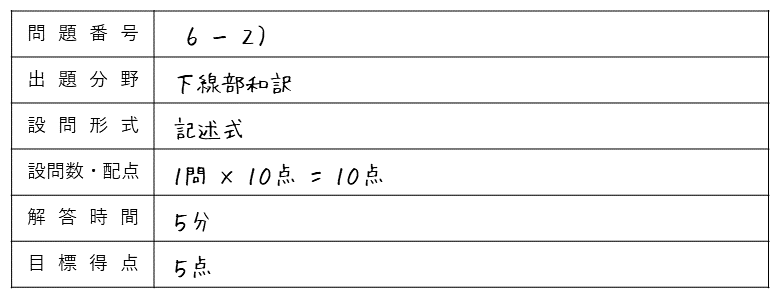

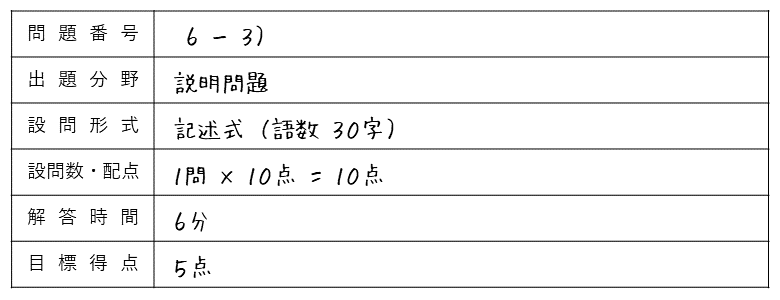

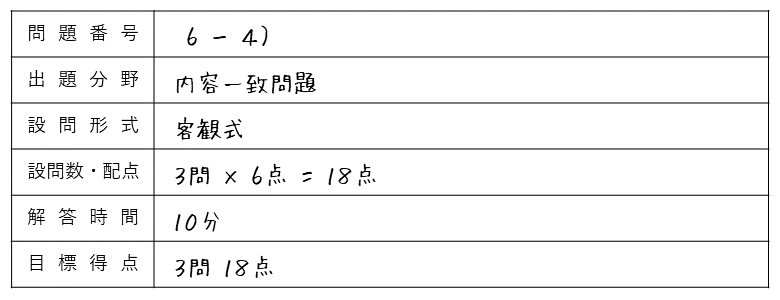

以上をまとめて、以下のような一覧表を作成してみるとよいでしょう。

~中略~

~中略~

~後略~

STEP 2 対策篇

【対策篇その1】文法・語法

文法・語法の問題集を1冊やりこむことは受験対策として必須です。夏休み前までに1冊やり終えていることが当然なのですが、もしそれを終えていないなら、夏休み中に1冊仕上げることが絶対条件です。受験大学の難易度に応じて以下の対策書をやってみてください。

- ◎おすすめ対策書

- 【標準】『大学入試 すぐわかる英文法』(教学社)

- 【発展】『英文法・語法 Vintage 3rd Edition』(いいずな書店)

【対策篇その2】解釈と読解

配点比率からいって、とりわけ国公立大学では、合否を分けると言っても過言ではありません。

1)英文解釈

下線部和訳は長文問題集だけの学習ではまったく足りません。下線部和訳問題集ないし英文解釈の問題集を是非とも学習すべきです。夏休み終了時までには終えることです。

- ◎おすすめ対策書

- 【標準】『英文読解の透視図』(研究社)

- 【標準】『大学入試 ひと目でわかる英文読解』(教学社)2021年8月発売

2)長文読解

次に長文読解問題です。これは1学期より、コツコツやっていきます。ただし毎日やる必要はありません、長文学習の日を決めて、1日2題×週2日×10週=40題のペースで、自分の現在の学力に応じて、基本レベルないし標準レベルから、そして総語数の短いものから、学習するのがよいでしょう。その際、決して本番のレベルの解答時間で解かないようにします。1題40分掛けても構いません。要は設問の主旨をよく読み取り、じっくり時間を掛けて、問題の解き方を習得するようにします。そのとき、【分析篇その2】で分析した様々な視点を十分に意識して問題に当たってください。とりわけ設問形式と、説明問題の制限字数、設問主旨が重要です。英文が読めるかどうかよりも、問題を解くことに注力します。

- ◎おすすめ対策書

- 【標準】『やっておきたい英語長文500』(河合出版)

- 【標準】『体系英語長文』(教学社)

3)速読

最後に速読対策です。私大の問題を、私大対策としても共通テスト対策としても、さらには長文読解問題の速読力養成のためにも利用します。そのときまさに赤本が役に立ちます。週に1日、速読の日を決めて、1日×3題×10週=30題が最低限の目標です。これは夏休みおよび受験直前期にやるのもおすすめで、その場合は3日に1日をとって、集中的に学習します。問題のレベルですが、一般的には中堅の私立大学の問題から始めて、徐々に上位レベルの大学の問題にトライします。解答時間は英文の長さにもよりますが、先の2)長文読解と違って速読に努め、1題15分から20分で解答します。解答の間違いを気にしないでください。7割を目標にし、そのレベルの問題が7割とれるようになったら、ワンランク上の大学の問題の速読へとステップアップします。また、問題は自分が受ける大学・学部以外に、自分の受ける大学と同じか、似た形式の問題を探して解いてみてください。赤本から探せば、問題は無限にあります。

- ◎おすすめ対策書

- 【全般】「大学入試シリーズ(赤本)」(教学社)

- 【全般】(共通テスト対策)『共通テスト過去問研究 英語』(教学社)(リスニングを含めて)

【対策篇その3】作文と自由英作文

1)語句整序

語句整序が出題される大学では、文法問題の学習終了後に取り組むべきです。集中的学習が効果を生みます。2学期の半ばからでも間に合います。是非、取り組んでください。

- ◎おすすめ対策書

- 【標準】『英語整序問題精選600』(河合出版)

- 【発展】『全解説 頻出英語整序問題850』(桐原書店)

2)英作文

英作文の難しい大学、また配点ウェイトが高いと想定される大学を受ける人は英作文の問題集をやる必要があります。最も大変な学習になりますが、2学期からでも間に合います。トライしてください。

- ◎おすすめ対策書

- 【標準】『基礎英作文問題精講』(旺文社)

- 【発展】『体系英作文』(教学社)

3)自由英作文

自由英作文に恐れを抱きすぎではないでしょうか? ただし何らかの対策をしておかないと、泣きを見ます。要領よく学習すれば、1月からでも間に合います。ですから、ぎりぎり共通テスト以降でも学習は可能です。

- ◎おすすめ対策書

- 【標準】『[10日間完成]まよわず書ける自由英作文』(河合出版)

- 【発展】『大学入試 すぐ書ける自由英作文』(教学社)2021年7月発売

【対策篇その4】単語と熟語

1)単語帳

【分析篇その7】で見たように、英語学習において最も大切な学習項目です。とにかく単語帳を使って黙々と単語を覚えることです。長文の中で徐々に覚えるとか、文例を見て覚えるといった風潮が受験界に蔓延していますが、百害あって一利無しです。単語は単語帳で覚えるものです。その場合、英語から日本語という一方通行で、また語の意味は単語帳に載っている最初の意味だけ覚えてください。とにかく自分が受けようとしている大学で出題される英文で未知の語が10行に3語以内になるまでは、長文を読んではなりません。集中的に単語帳を学習してください。最低でも1日30分、毎日、単語帳を学習してください。

2)熟語帳

熟語が解答作成に直結していることは、とりわけ中堅の私大の問題ではよくあることです。ところが単語帳も覚束ないのに熟語帳まではとても手を出せないというのが現状でしょう。熟語こそ文脈の中で覚えていきましょう。そのときまさに赤本が役に立ちます。問いに関わる限りで知らない熟語があったらその場で覚えていくことで、粘り強く熟語力を強化していきます。そしてある程度まとまったところで、熟語帳に目を通してください。学習がかなり進んでいる人は夏休みにやることをおすすめします。また、他の学習を先行せざるを得ない人は直前期の12月からでも遅くはありません。必ず一度は熟語帳に手を出してください。

STEP 3 演習篇

受験直前にさしかかったら、いよいよ赤本で学習対策を集中的に行います。一般的には12月前後から、最終的に受けない可能性があっても、受ける可能性が少しでもある大学の赤本から、学習を始めます。

【演習篇その1】国公立大学を志望している人

国公立志望の人はできれば、【対策篇その2】の3)速読の学習を兼ねて、私大対策を夏休みに学習し終えていることが理想です。と申しますのも、12月より共通テスト対策に集中的に取り組む必要があるからです。そして、共通テストが終了し、第1志望大学の確定後は、その大学の問題にいよいよ取りかかり、集中的に学習します。

【演習篇その2】私立大学を志望している人

私立志望の人は11月くらいから、本格的に過去問対策を行うとよいでしょう。そして、1月から、第1志望大学の問題に集中的に取り組んでみてください。

【演習篇その3】到達目標・試験時間・解答手順

目標得点は、大学にもよりますし、【準備篇その4】で自分なりに決めた目標得点にもよりますが、7割の得点が目安です。しかも、その得点に試験時間内に到達しなければなりません。したがって問題分析の時とは違って、全問題を制限時間内に解きます。【対策篇】で述べたことをどこまで地道に成し遂げているかが、成否の分かれ目です。うまく得点がとれなかったり、時間配分がうまくいかなかったりしたら、どこがまずかったのか問題点・反省点を洗い出して、設問の解き方をもう一度検討してください。そのとき頼りになるのが赤本です。解説を読み込んで、解法の手順を身につけてください。さらに、どの問題から手をつけるかが、時間内にうまく解けるかを左右することも十分ありえます。1番から解き始める必要はありません。大問毎の解答順を自分なりに検討してみてください。さらに、ここまで来たら、“捨問”という考えたくもないことも考えなければなりません。みんなが解ける問題を確実に解く、解けない問題は勇気を持って“捨問”にして、【分析篇】で検討しておいた配点比率の高い問題に時間を掛けて取り組むように軌道修正します。

【演習篇その4】過去問と赤本による問題の補強

過去問がとってあったとしても、問題が底をつき、演習量が不足することも考えられます。完全な形での類題は英語に関しては予想問題集などがある大学を除いて存在しませんが、そのときものを言うのが、【分析篇】で見た問題分析です。類題を赤本から設問別に探し出してきて、赤本を問題集代わりに使用し、学習対策を補強します。

エピローグ

いかがでしたか。以上の点を参考にして、是非、赤本を大いに活用してください。必ずや飛躍的な学力向上に繋がるはずです。

皆さんがうまく赤本を利用して、所期の目標を達成することを願ってやみません。